こんにちは。エンジニアリンググループ プロダクト支援チームでプロダクトマネージャーをしている中村です。

既存プロダクトを担当しているPdMにとって、どうやって次の非連続な成長(=Step Change)を起こせるかというのは、重要な課題だと思います。

私はこれまでPdMとして、既存プロダクトのグロースに携わることが多く、KPIを伸ばすためにデータ分析をし、仮説検証をしながらプロダクトを連続的に成長させる(KPIを120%〜130%伸ばす)経験を積んできました。さらにPdMとしてより事業成長に貢献するためには、次の非連続な成長(KPIを2倍にするなど)を生み出したいと考えていました。

そんな時に、ある担当プロダクトにおいて、主要KPIを2倍に伸ばすというミッションに取り組む機会を得ました。CPO山崎と一緒に主要KPIを2倍に伸ばすためのチャレンジに取り組む中で、超一流のPdMがどのようにデータを見ているかを学び、私の考え方は一変しました。本記事では、その経験から得た学びを共有したいと思います。

ファネル分析で構造を把握する

主要KPIを2倍にするために、まずは既存ユーザー向けにKPIに効きそうな施策をリストアップし、期待効果の高そうなものから順々に取り組んでいきました。

これは一見、八百屋理論*1のセオリーに則った取り組みなのですが、多少のKPIの向上はありつつも2倍には遠く及ばない結果となりました。

ターゲットユーザーがサービスを利用するまでを分解する

KPIに効きそうな施策を上から試してみたが、KPI2倍には程遠い状況だということをCPO山崎に相談すると、「KPIに至る過程をファネルで可視化してみてはどうか」というアドバイスをもらいました。

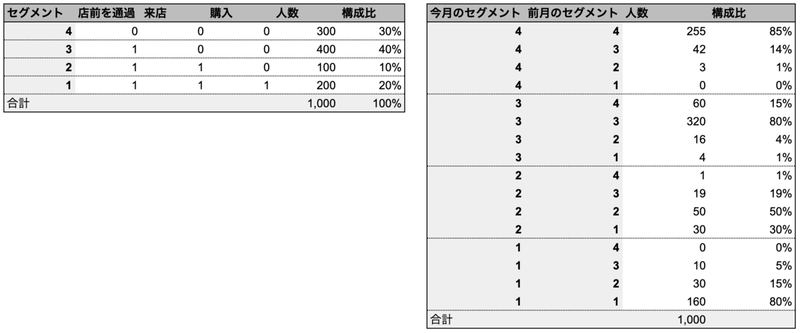

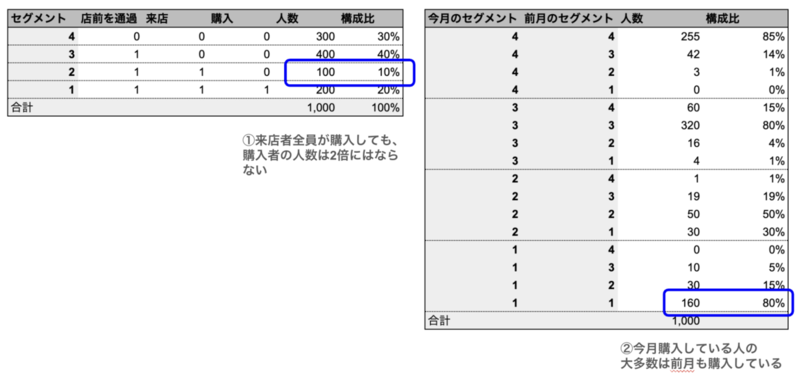

イメージとしては次のようなファネルです。

サイト訪問 → サービス認知 → サービス利用開始

ここで、話をわかりやすくするために、八百屋のビジネスに例えてみると、次のようになります。

店前を通過 → 来店 → 購入

過去のファネルと比較する

さらに、今月の購入者は、前月はファネルのどの時点にいたのかを調べました。

ファネル分析から見えてきたこと

これらの分析から大きく2つの気付きを得ました。

- 1つ目は、八百屋がターゲットとするユーザーの半数以上は来店すらしていない、ということ(八百屋の商圏に住んでいるにもかかわらず、八百屋の店前を通過しておらず、八百屋を認知していないというイメージです)

- 2つ目は、購入者の大多数が前月も購入しているリピーターである、ということ

つまり、既存顧客(リピーター)向けにいくら施策を打っても、購入者を2倍にすることは、構造的に不可能だったのです。この分析を経て、八百屋はリピーター型ビジネスであり、KPIを2倍にするための根本的な課題は、新規顧客の獲得にあることが明確になりました。

ビジネスモデルの本質を理解し、思考を転換する

事業の本質をシンプルに捉え直す

このデータを見るまで、私は担当事業を医療業界特有の複雑なビジネスモデルだと考えていました。しかし、ターゲットをファネルで分解して可視化した結果、本質はシンプルなリピーター型ビジネスであると気づくことができました。

八百屋の例でご説明したように、ファネル分析を通じて、事業を一般的なリピーター型ビジネスだと捉え直したことで、課題は「新規顧客を増やし、リピーターになってもらうには?」ということが、明確になりました。

「楽だが儲からない」思考からの脱却

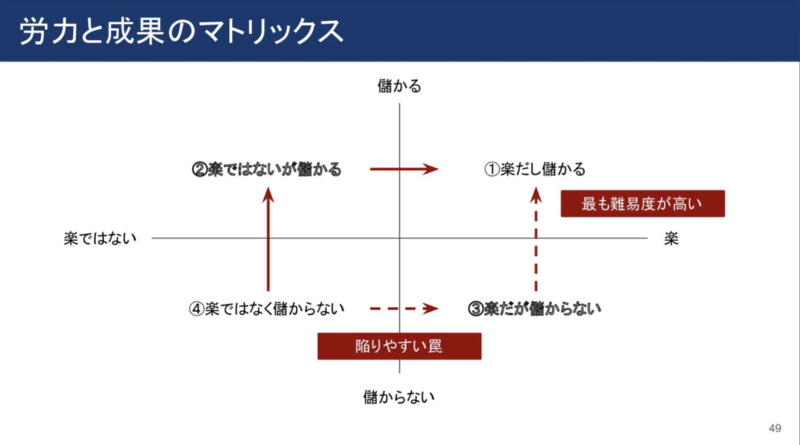

改めて振り返ると、非連続的成長を生み出すメカニズムを把握せずに、八百屋理論を表面だけで適用している状態でした。

これまでは既存施策を優先しがちでした。なぜなら、その方がKPIを伸ばしやすいと思っていたからです。しかし、これは成長を最大でも120%増程度に留める思考でした。

既存顧客に対してKPIを伸ばすための施策を打つことは当然重要です。しかし、KPIを2倍にするという非連続な目標を達成する観点では、既存顧客に焦点を当てていたのは、「成果と労力のマトリックス」における「楽だが儲からない」考え方に陥っていたのだと実感しました。*2

まとめ:超一流のPdMはデータ分析によって事業成長のメカニズムを解き明かす

今回行った分析は、KPIを2倍にするための構造を明らかにするための分析でした。この経験から、PdMとしてやるべきことは単にデータを「細かく」追うのではなく、「事業をどうやって成長させるか」という視点でデータを分析することだと気づきました。

データを細かく見て仮説検証していくことは楽しいのですが、PdMとしてのデータ分析の目的を忘れてしまうと、それが「研究」になってしまいます。CPO山崎からも「私達は研究をしているのではない」という言葉を聞くことがあります。

改めてまとめると、PdMとして事業成長を牽引していくためには、全体の構造を把握するというシステム思考が非常に重要だということを学びました。また、PdMの全体像の捉え方・解像度によって、良くも悪くも打ち手が変わってしまうということを実感しました。

この学びを活かし、引き続き事業成長を牽引できる力をつけていきたいです!

We are hiring!!

エムスリーエンジニアリンググループでは、一緒に働く仲間を募集しています! まずはカジュアル面談から、以下URLよりご応募をお待ちしています。

*1:八百屋理論は、エムスリーのPdMがしばしば活用しているKPIの成長を最大化するための理論です。次の記事をご参照ください。

*2:「成果と労力のマトリックス」の詳細は次のスライドP49をご参照ください。 speakerdeck.com