こんにちは! エムスリーエンジニアリングGプロダクトマネージャーの髙田です。辛いものが大好きです。

2022年7月にプロダクトマネージャーとしてエムスリーに入社し、あっという間に3ヶ月が経ちました。 今回は、私がエムスリーに入社した決め手3つを書きたいと思います。

私自身、テックブログで得た情報が決め手の1つになっているので、同じように、この記事がエムスリーのプロダクト組織に興味を持たれている方のお役に立てれば嬉しいです。

▼こんな人にオススメ

- エムスリーのプロダクトマネージャーに少しでも興味を持ってくださっている方

- 非IT企業やプロダクト開発体制が整っていない環境で孤軍奮闘している方

- 我流でプロダクトマネジメントをやってきたけどこのままでいいのか悩んでいる方

自己紹介・経歴

新卒で大手日用品メーカーに就職し、商品開発とブランドマーケティングを経験。退職前の2年半はデジタルマーケティングやtoC向けスマホアプリの開発・運用をしていました。

デジタルマーケティングとスマホアプリの業務では、MVP開発からグロースまで関与しました。具体的には、UI/UX改善、新機能開発、定量・定性調査と分析、ユーザーサポート体制の立ち上げと運用、プロモーション、ASO対策、アプリを活用したマーケティング施策など。

プロダクトマネージャーという名の職種は会社に存在しませんでしたが、行っていた業務はそれに近かったと思います。

転職のきっかけ

前職では、ウェブやアプリの開発を外部委託で賄っており、社内にはIT分野に詳しい人がゼロに等しく、教えを乞う相手がいない環境でした。

外部のエンジニアやデザイナーに相談しながら進めていきましたが、新規事業と連動した戦略の検討フェーズになった時、不確定且つ機密情報を含む課題が増えていき、それまでのように気軽に外部には相談できなくなるように。

また、勉強会に参加したり外部のプロダクトマネージャーと交流するなかで、同じプロダクトマネージャー歴なのに、専門分野に関する理解度が違う、とレベル差を感じるようになりました。今の会社でも得られるものはあるだろうけれど、もっと速く成長できる環境があるのでは? と思うようになり、転職活動を本格的に始めました。

エムスリーにした決め手

いくつかの選択肢がある中で最終的にエムスリーへの入社を決意した理由は主に3つ。

- 師匠の存在

- 圧倒的スピード感

- プロダクトマネージャー×〇〇に挑戦できる環境

1. 師匠の存在

私の上長、VPoP山崎(@yamamuteking)のことです。 我流の限界を感じたことが転職のきっかけであったため、ロールモデルや師匠のような存在がいる環境を求めていました。

山崎は、Twitterのプロフィール欄からも分かるように、VPoP以外にも多くの役職を兼務しています。

プロダクトマネージャーだけでなく、エンジニア、デザイナー、ビジネスサイド、ピープルサクセス(旧人事)など、複数のバックグラウンドと実績を持ち合わせている方からなら学べることが多いだろうという期待感を持ちました。そして、こんな経歴の方と直属の関係で働ける機会なんて滅多にないだろうと。

実際に入社してから彼の会議中の発言を観察していると、ユーザー視点の発言は勿論のこと、「エンジニアはこういうことが気になるだろうからXXXも考えておいた方がいいよ」「ビジネス側はYYYの点をおさえてインプットしたら後は信頼して任せて大丈夫、ZZZの方向に行かないように伝え方に気をつけてね」等のアドバイスが日常的に行われています。

プロダクト開発に限らないことですが、どんな人に、いつ、どの粒度で、どんな言葉で情報を伝えるのかはとても大切です。それを、速く・的確に(誤学習せずに)学んだり吸収できる点も、師匠がいる環境の良いことの1つだと思います。

2. 圧倒的スピード感

カジュアル面談でメンバーから聞いた、とあるプロダクト開発の話です。

新規プロダクトを検討しアイデアが絞れたが、それがユーザーに受け入れられるかが判断しきれず、一度ユーザー調査をしてみるか、という段階に。調査をする場合、実査〜結果が出るまで2週間ほどかかる。2週間あるならMVPを作ってリリースし、ユーザーの反応を見たほうが速いのでは?

結果としてMVPを作る方向で進み、実装2週間、リリース調整2週間、その後約1ヶ月でv1リリースに至ったとのことでした。

他の企業でも、「スピード感」に関してリリースの頻度や決裁にかかる日数等の情報を聞きましたが、意思決定プロセスも含めて圧倒的なスピード感があると思ったのはエムスリーが初めてでした。そして、このスピード感を実現できる背景として、プロダクトチームが内製化されていることと、このやり方に対して理解があるトップがいる環境であると想像できました。

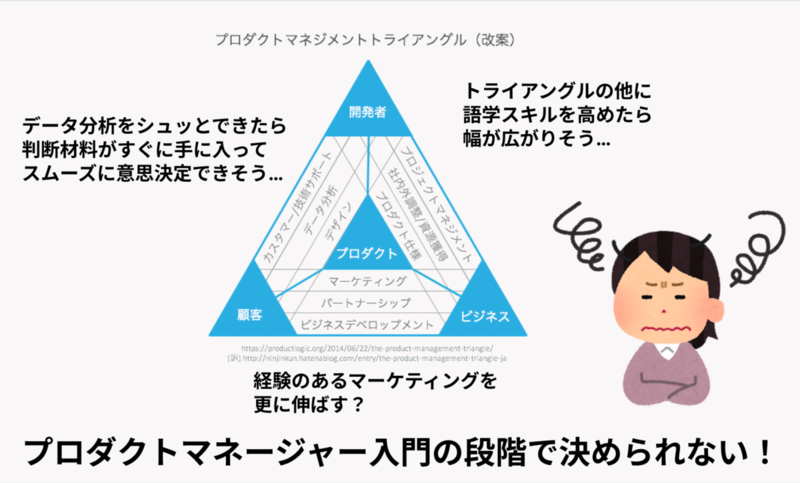

3. プロダクトマネージャー×○○に挑戦できる環境

プロダクトマネージャーの情報収集をしていく内に、現在プロダクトマネージャーが売り手市場だからといってもそれはずっとは続かない、何かとがった強みがないと市場価値は上がらないだろうと思うようになりました。ただ、自分にとっての「○○」が何なのかを見つけられていませんでした。

これについては、「打席数の多さ」が決め手になりました。

エムスリーは新規事業の立ち上げサイクルが速く、多数の事業・プロダクトが日々生まれています。その分チャレンジできる場も多く、エムスリーではよくこれを「打席数が多い」と表現します。

新規/既存、toC/toBなど、様々なプロダクトを抱えている(且つ、増え続けている)ため、自分の意向に合わせて働けると感じました。実際に担当プロダクトを決める過程では、山崎からどんなことがしたいかを聞かれ、話し合いを経て決めています。

その他、エムスリーはプロダクトマネージャー以外の業務にもチャレンジできる風土があります。実績として、デザイナーがプロダクトマネージャーを兼務したり、プロダクトマネージャーが採用を兼務している例が挙げられます。

今すぐにというわけではないけれど、やりたいことができた時にチャレンジできる環境がいい、それがエムスリーにはあると思いました。

入社を決意するまでの不安

エムスリーに惹かれて行く一方で、不安も生まれました。それはズバリ、

私はエムスリーでやっていけるのか?

面談・面接を通して出会う社員の優秀さに圧倒され、自分が彼らの様に成果を出せるのかが不安になりました。また、入社前はエムスリーに対して「冷静・個人主義・虎視眈々」と誤解していたので、泥臭くパワーで物事を進める自分のキャラクターが合うかどうかも気になっていました。

そんな不安を払拭してくれたのが、山崎が書いたテックブログです。 www.m3tech.blog

山崎が出演した回のfukabori.fmについての補足が書かれているのですが、この中で「こういう人がトップにいる組織なら大丈夫だ」と思うフレーズがありました。(16:40〜)

チームは期待してるんだけど、なかなか実力が出しきれてないジュニアの人に対して、チームに待ってあげたほうがいい、もうちょっと気長に育成していったほうがいいみたいな、チーム側の期待値を調整しにいく。

ここまでメンバーに真摯に向き合ってくれる、そしてそれが個人ではなく組織としての方針であると感じ、どこのチームになったとしてもやっていけそうだな、と。

もう1つ、キャラクターが合うかについては正直に不安を伝えたことがきっかけで腹落ちしました。 その時言われたのは、「青い炎タイプと赤い炎タイプがある」ということです。

青い炎は、淡々とこなしているように見えるけど、胸に内なる情熱を秘めてるクールタイプ。 赤い炎は、「やっていきましょう!」と情熱がそのまま外に出ている明るいタイプ。

表面での見え方は違うけど、どちらもビジョンや目標に向けて熱意を持って取り組んでいる。エムスリーは確かに青い炎タイプが多い。だけど、熱意があるのは一緒。だから、熱意のある人に対してしらけるなんてことはない、大丈夫、と。

後日談ですが、面接時にクールな印象を受けた方のLT*1イベントレポを見て、一緒に働くメンバーについて自慢していたというエピソードを知り、ほっこりしました。

イベントレポにも資料はありますが、LTがどんなものかイメージしやすいようにこちらにも掲載します。

P15が「最後にうちの自慢のメンバーを紹介させてください」という言葉とともに発表されたページです。 speakerdeck.com

入社して感じたこと・ギャップ

ここまで入社前にフォーカスしてきたので、期待感や良いことばかり書いてきました。実際どうなのかであったり、入社前とのギャップもお伝えできればと思ったのですが、長くなってしまったので、また別の機会に入社後の業務や学びも含めてご紹介できればと思います。 ここでは羅列のみ。

- 決め手の3つは期待を超えてきた

- 個々のプロフェッショナルさを尊重した上でチームで動いてる

- 経営陣やビジネスサイドがプロダクト開発への理解がある

- 熱量高い! 飲みに行っても仕事やプロダクトの話で熱弁しちゃう

- ワイワイしてる、ダジャレ多い

- 既存プロダクトに途中から参加するのって想像以上に難しい

- 今までのやり方が通用しない…

We are hiring!!

エムスリーではプロダクトマネージャーを積極採用中です!

私は非IT系出身ですが、元エンジニアや元SIer、プロダクトマネジメント経験者など、様々なバックグラウンドのメンバーが在籍しています。そして、エムスリーはその人にあった成長機会があります。

少しでも気になっている方、まずは気軽にカジュアル面談お話しましょう!

*1:Lightning Talks(ライトニングトーク)の略。いわば「短いプレゼンテーション」のことです。勉強会やイベント、カンファレンスなどで行われる5分程度の短いプレゼンテーションなど。